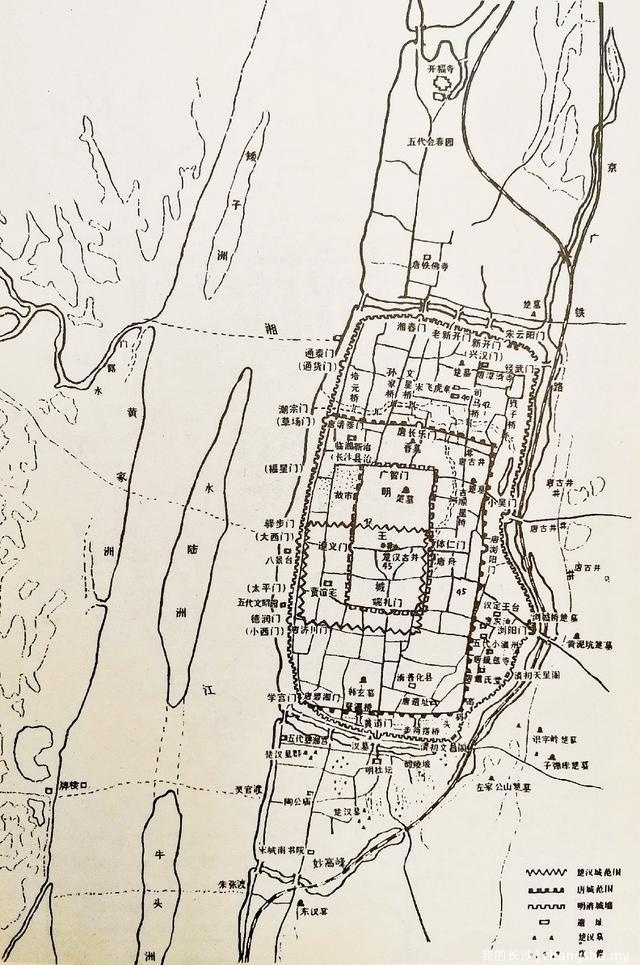

湘江是长沙的母亲河,长沙城本就是毗邻湘江而建。古代城池都有护城河,长沙也不例外,东、北、南三面都建有护城河,唯独西边不需要,湘江就是天然的屏障,且护城河的水引自湘江又流回湘江。所以西边只有城门而没有护城河。

长沙古城西边一度有四张城门,从南往北小西门、大西门、草场门、通货门一字排开。

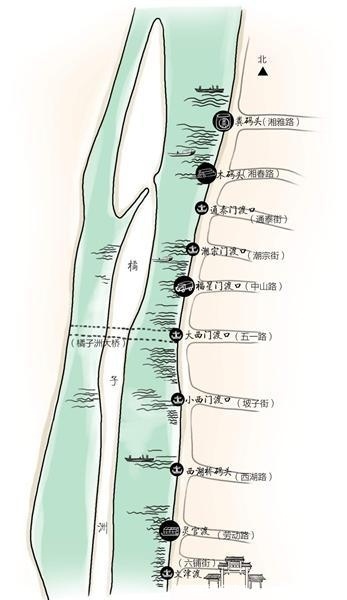

湘江河边不仅城门多达四张,且码头也很多。在古代,水运是最方便快捷的运输通道。资料记载明朝时曾在湘江东岸新辟码头7座,分别为驿码头、草码头、义码头、通货码头、德润码头、鱼码头、木码头。

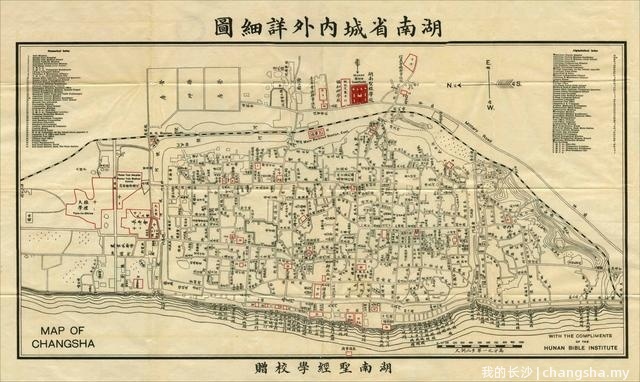

清末民初,长沙的商品经济更为发达,运输愈益繁忙,码头设置更多。据上世纪20年代外国传教士绘制的《湖南省城内外详细图》,沿湘江东岸,从北至南有三十多个码头,其中多为货运码头。

新中国成立后至上世纪七十年代,湘江东岸的码头减少了许多,湘江东岸还有28处码头,维系着长沙市民的日常生活(部分已停用)。比如可乘轮渡过河前往溁湾镇的轮渡码头,粮、油、蔬菜、棉麻等物资进出的西湖桥码头等,港口作业也逐渐从手扛肩挑逐渐过渡到部分机械化作业。在湘江一桥、二桥相继建成后,只留下了中山路口的轮渡码头还在运营。

下面以五一路为中轴线分别讲述下南北两头的门和码头。

(1)大西门和小西门

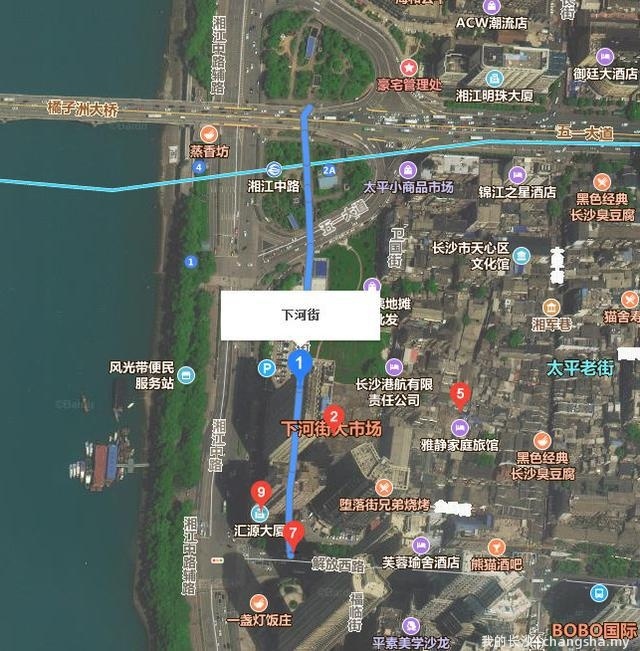

大西门,又叫“临湘门”、“驿步门”,今五一大道与湘江大道的交汇处。大西门这里有两条主要的街,即正街和河街。

大西门正街即是今天五一路的一段,原为盐业一条街,民国时“生生”“利生”等盐号均具规模。

正街为东西走向,河街则是南北走向,分为上河街和下河街。全程不足五百米,上、下河街的界线不明确,所以称呼也混乱,后来习惯上多称下河街。正街的店铺主要是粮食行和盐号,而河街的店铺,主要是南食杂货行。

下河街曾经是几代长沙人生活中必不可少的商圈之一,全长沙卖杂货的,开批发部的,几乎都在这里进货,“便宜得不行”,也是有名的“簸箩货一条街”,这里“簸箩货”不仅是指假货,更多是指可以淘到很便宜的东西。有些外地人来长沙,还会专门到下河街逛逛,就和武汉的汉正街一样著名。

小西门,又叫“德润门”,离大西门并不远。历史可以追溯到唐代以前,位于今天坡子街与沿江大道交会地段,长沙城惯例把正对城门的街称为正街,如南正街和北正街即是正对南门和北门的街。所以坡子街的西段在民国初年还叫做小西门正街。

明清以前小西门外风景优美,清人刘献廷的《广阳杂记》载:“长沙小西门外,望两岸居人,虽竹篱茅屋,绝无烟火之气。远近舟楫,上者下者,饱张帆者、泊者、理楫者,大者小者,无不入画,天下绝佳处也。”

唐代大诗人杜甫生命中的最后一段时光也是在小西门外度过的,他当时在湘江边租佃了一间简陋的楼房,因楼房面临湘江,“诗圣”将其取名为“江阁”。

杜甫在诗中曾多次对“江阁”有过描绘,《江阁对雨有怀行营裴二端公》有云:“南纪风涛壮,阴晴屡不分。野流行地日,江入度山云。层阁凭雷殷,长空面水文。雨来铜柱北,应洗伏波军。”

在《雨》一诗又云:“山雨不作泥,江云薄为雾。晴飞半岭鹤,风乱平沙树。明灭洲景微,隐见岩姿露。”可见当时“江阁”面对湘江,云掩薄雾,鹤舞白沙,橘洲景色忽明忽灭,麓山岩姿若隐若现。所以杜甫江阁的位置要从西湖桥再往北移一点更好。

我姑妈家以前住在大西门和小西门之间的坡子街口,一到涨大水的时候,我就吵着要去姑妈家玩,细伢子哪里晓得世事艰难,只晓得涨大水哒几好玩。那年月几乎年年都会涨水,只是有大有小,一般是涨过福临街、三王街,水大的时候要涨到内正巷。

河边的居民都已习惯了,大部分的人家家里都有二楼,一楼只放粗笨家私,涨水就搬到二楼住。只有极少数年份水涨得特别大才暂住到亲友家,家家户户都备有大脚盆,涨水就当小船用。两个人同时要出门脚盆不够用也有办法,竹铺子可以当木排用,坐或站在脚盆里再搞根晒衣服的竹篙划,穿行在大水之中几多好玩。

(2)大西门和小西门的码头

大西门和小西门隔得近,又毗邻五一广场这块长沙两千年来的城市中心,自然热闹非凡,所以大西门和小西门的码头并不只有两个,而是有好几处码头在这里,而且从地理位置上也不好区划何处属大西门,何处属小西门。

这里的码头是长沙最古老的码头之一,曾是长沙第一大客运码头。这里地势较低且平坦,内河航运船只大都集泊于此。

清末长沙开埠后,日本人抢先租用了这块宝地,将小西门码头扩建为大金码头,又在旁边新建了日新码头,因此小西门成了城西最热闹的水陆交通要冲,旧时这里店铺林立,光茶楼酒馆就有数十家。而且洋行众多,如德国人也在这里开设了西门子洋行分行。

大西门外的渡口为清代第一大渡。古时湘江上没有桥梁,人们要往来湘江两岸只能“设渡以通”,在没有轮渡的岁月,湘江长沙段水流平缓,渡口众多。湘江河两岸在清末以前设有多个渡口,而大西门的渡口是规模最大的。大西门的码头也是有史可查长沙最早的码头,初名义码头,义码头也称义渡,开始是坐划子过河不要钱,但要自己划船。后来发展为有人撑船过渡,乘客随意打赏(也可不给)。

新中国成立后,1951年,长沙市人民政府创办市轮渡公司,作为当时的五项市政工程之一。1951年国庆,长沙大西门(今五一大道)至溁湾镇轮渡正式开航,并举行了盛大的开航仪式。当时扩建后的大西门命名为渡轮第一码头,五一路建成后,这里改名为五一路轮渡码头。直到上世纪七十年代,这里都是湘江边最大的轮渡码头。

七十年代湘江一桥修建后,这个码头迁至北边几百米远的湘江一桥以北,快到中山路口了,就是现在还在的长沙客运码头。有首童谣写道“湖南大学,走半天 ,一走走到湘江边,湘江边,搭轮渡,一搭搭到五一马路。”

我外婆住在三汊矶,小时候在湘江一桥未建成前,要过河都是坐轮渡,轮渡有两条线路,一条到荣湾镇,一条到桔子洲。娘老子为了省钱,总是只坐到桔子洲,再从桔子洲走路到溁湾镇。

湘江上以前有一座木制的便桥,又名“百搭桥”,从桥的西侧荣湾镇通到河中间的桔子洲头。只能走人,连三轮车都不能过。有了大桥以后,便桥就基本没人走,但也没有人想着要去拆掉它(方便住桔子洲头的人进出)。

湘江一桥建成后,我就没机会坐轮渡过河了,都是从桥上走路过河到荣湾镇,再去坐到三叉矶的区间公交车,省下了过河的钱。

小西门往南走,七十年代以后码头和渡口不多,最知名的渡口就是南边的文津渡,和对岸的文津渡并称朱张渡。毛主席在第一师范读书时喜畅游湘江,就是从这一带下水。码头主要有南湖码头和南站码头,这两个码头隔得很近,南湖码头主在是停泊杂运船,而南站码头主要是卸煤。

(3)草场门和通货门

草场门,因草码头而得名,旧时长沙的米市主要集中在草场门,草场门又称为“潮宗门”。清末已废弃。位置约在今天的潮宗街口靠江边的地方。

潮宗街因临城门潮宗门而名,又名为草场门正街。东起北正街(今黄兴北路),西至湘江大道,是迄今长沙市仅存的三条麻石大街之一。

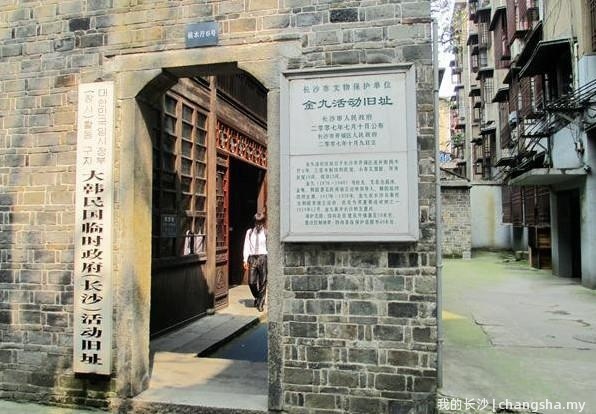

潮宗街以清代雍正年间铺设的麻石路为轴,向南是连升街、三贵街、梓园巷,向北有九如里、寿星街、高长巷,一条条街巷曲曲折折地通向潮宗街。间隔着刘权之公馆、真耶稣教会堂,然后是文化书社故址、抗日战争防空洞遗迹,住过清末重臣瞿鸿机、韩国国父金九等等,潮宗街的过往一片繁华,有着浓重的历史感。

麻石街是长沙古城街市的特色。长沙麻石铺路始于清雍正(1723-1736)年间,至光绪初年,无论大街小巷都满铺麻石。麻石就是花岗石,长沙铺路的花岗石都是出产自湘江下游的丁字湾,老时候有“丁字湾的麻石五百年长一寸”的说法。

通货门,因通货码头而得名,从西城通货门进城即为通泰街,亦称“通泰门”。通货门清末也已废弃,位置在通泰街口子上的河边。旧时通泰街堆栈林立,是土特产货物的著名集散地。通泰街北边最有名的就是两所中学了。

明德华兴中学,因1904年2月民主革命家黄兴等人在现明德中学老校区成立华兴会,故而得名,寓“振兴中华”之意。

周南实验中学,已经有百年的建校历史了。起初是在1905年,著名革命教育家朱剑凡将祖传宅第“蜕园”捐献出来创办周南女校,后又实行男女合校改名“周南中学”,到2005年拓址新建成为周南中学南校区,从2011年开始更名为“周南实验中学”。

潮宗街和通泰街都是长沙著名的老街,清末民初名人公馆众多,是长沙历史文化名城的一个缩影。这几年发展势头迅猛,街口因毗邻湘江,又是老城中心,在这新建的潮宗御苑、欧陆经典等大型临江楼盘一度成为长沙房价最高的楼盘。

而这一带东邻西长街,西临湘江大道,南邻五一大道,北临潮宗街。一线临江的城市综合体项目万达广场,更是包括大型商业中心、商业步行街、高级酒店、商务酒店、写字楼、精装豪宅等。成为江边地标性建筑和商业领衔地、区域商业新窗口,极大提升长沙的商业氛围和居住水平,推进区域城市规划进程,带来巨大的经济和社会效益。

(4)湘江一桥以北的码头

湘江一桥以北的江边码头众多,粗略算一下,民国时期的三十多个码头,约有三分之二在北边。

汽车轮渡码头正对中山西路,是用轮船过渡汽车的。金华殿处于原五一路轮渡码头和汽车轮渡之间,主要是运输粮食的码头,八十年代初这两个码头合并,并将五一路轮渡码头搬迁至此,建起了宽敞的新客运码头。于1984年正式运营,在当时是国内内河港口最漂亮、设施最齐全的码头。

长沙客运码头除了承担长沙城区湘江两岸的过渡工作外,还开设至靖港、湘阴、益阳、沅江、南县等内河航班,九十年代后客源渐渐减少,还一度开通夜游湘江的项目,终于在时代大潮的裹胁下,于九十年代末停运。估计逃脱不了最终被拆的命运。

旧时从轮渡码头到潮宗门外的江岸上,都建有栈房仓库,比较热闹,通泰门外以下就没有建什么房屋了。自汽车轮渡码头以北的江边,樯桅林立,各种帆船落下风帆,依次排列,还有各种小木划,依伴着这些帆船。但由于这一带河床很浅,大的驳船和轮船都是不能停靠的。

再北的多是小码头,如新河码头、木码头、粪码头等。而且越往下河床越浅,湘春码头以下就没有什么船只停靠了。

不过湘江河东岸靠北的岸边,由于水浅,是游泳、玩水的好去处,我有不少同学住这边,就经常和伙伴到湘江河边玩耍,我的游泳技术就是在这里学会的。

每到秋冬枯水季节,湘江水落,湘春码头以下直到新河,就形成一个很大的沙滩叫“沙婆洲”。每到这时,很多人都上沙滩去玩,或游走散步,或堆沙作乐,在江边玩耍,在江中游泳。

宽阔的湘江,清澈的江水,江边的码头河堤、大街小巷,江中的木划、轮船,都留下了我与当年同学、伙伴的踪影,给我留下了永生难忘的印象。

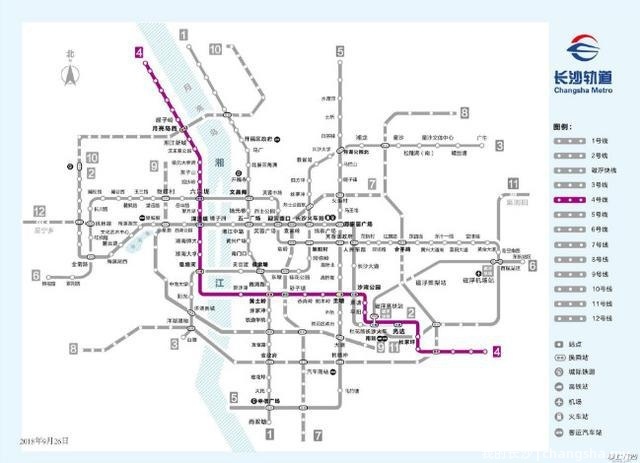

进入二十一世纪,长沙湘江段先后架起了多座桥梁和江底隧道,现在过河确实方便,算上穿江而过的地铁二号线,现在一共有十二条过河的通道了,过河的选择多种多样。

长沙十二条过湘江通道如下

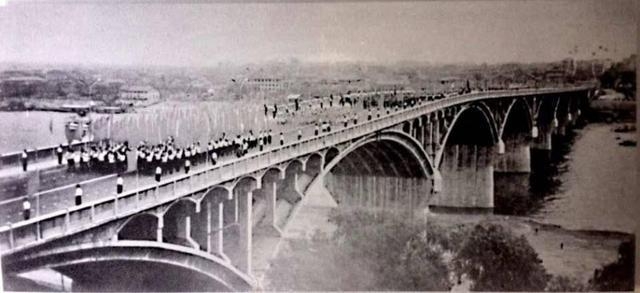

橘子洲大桥1972年通车。原称长沙湘江大桥(湘江一桥)。是长沙首座跨湘江大桥,主桥全长1125米,桥面宽20米。

银盆岭大桥1991年通车。原称湘江北大桥(湘江二桥)。主桥全长1025米,桥面宽25米。主桥为双塔单索面斜拉桥,是当时国内最大跨径的斜拉桥。

月亮岛大桥1997年铁路桥建成,1999年公路桥通车。系公路铁路两用桥,铁路部分长2434米,公路部分长1984米。

猴子石大桥2000年通车。原称湘江南大桥(湘江三桥)。全长1389米,主桥宽27米,是我国首次采用三角形稳定性施工的大型桥梁。

黑石铺大桥2004年通车。全长3068米,桥面宽34米,是长沙绕城线南段跨越湘江的特大桥。

三汊矶大桥2006年通车。全长1577米,桥面宽29米(主跨径位置宽32.6米),是我国最大跨径的自锚式悬索大桥。

营盘路隧道2011年通车。长沙首条过江隧道,主线分南北两线,北线长约3公里,南线长约2.7公里,双向4车道。

福元路大桥2012年通车。全长约3.5公里,采用3×210米提篮式钢拱——结合梁组合结构。主桥宽度达38.5米,引桥宽度31.5米。

湘府路大桥2013年通车。全长约2.7公里,双向6车道。

南湖路隧道2013年通车。这是长沙第二条湘江隧道,也是首条采用盾构法施工的湘江隧道。

穿江而过的地铁二号线是长沙轨道交通第1条建成运营的线路,于2014年4月29日开通运营。

同样穿江而过的地铁四号线于2019年5月26日开通运营。

据说市政府规划还要建四到五座过江的桥,从前坐小木划过河,要个把小时;渡船过河,要半个小时;乘车过桥,仅需几分钟。坐车过过江隧道,时间将更加短。几十年来长沙市民过湘江的时间变化不仅仅是过江方式的变迁,更是老百姓优质生活的提升。

文/枬子

2019-08-04