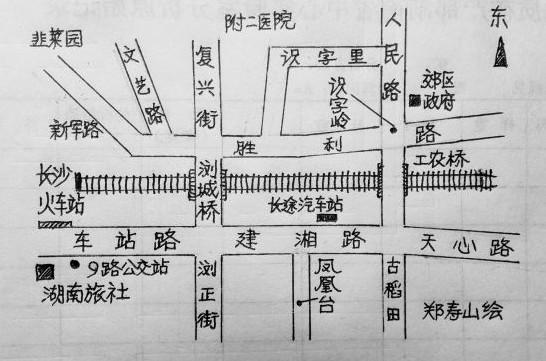

我算是个长沙老口子,细时候住在小吴门,离浏城桥不远,都不知道浏城桥是因浏阳门而得名。前几年去浏城桥附近办事,看到街口立了一块碑,才知道真有个浏阳门。

浏阳门故址碑于2006年由长沙市政府建在浏正街口一块小小的空坪里,碑上这样写到:浏阳门为长沙古城东门之一,始建于五代时期,因出城便为往浏阳县驿道故名。城墙与城门于二十世纪二十年代修筑环城马路时拆除。原浏阳门外护城河上有便桥,名浏城桥。清末修筑粤汉铁路,便河填塞,一九一零年,便桥改建为大石桥。一九三五年,长沙市首任市长何元文为浏城桥题写碑额。一九九零年修建芙蓉路,石桥和碑额被拆除。

浏城桥和浏正街我自然很熟悉,看了碑文才恍然大悟,原来浏正街和南正街、北正街一样,都是正对城门的街。南正街(今黄兴南路)、北正街(今黄兴北路)是正对南门、北门的路,浏正街是正对浏阳门的街。据此推断,浏阳门古址确实就应在浏正街口东端不远。因为浏城桥虽然不在了,但位置我很清楚,就在今天的解放路跨芙蓉路天桥处。

浏城桥和浏正街

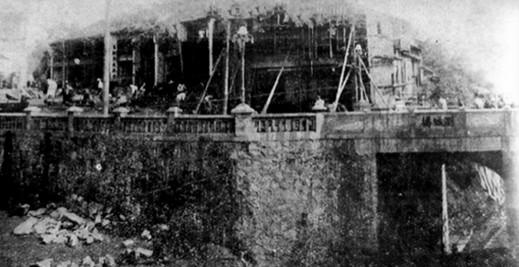

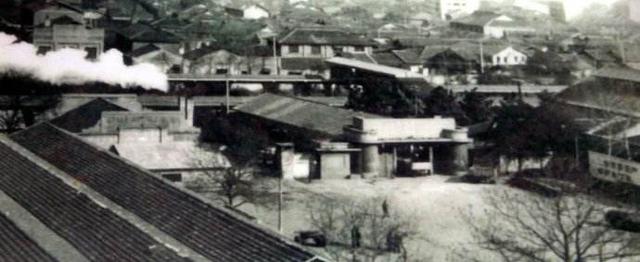

浏城桥原系护城河上的便桥,是通往郊外的驿道。1911年为修筑粤汉铁路填塞便河,改建成了石桥。为适应省会城市不断发展的需要,遂于1935年对浏城桥实行加宽改造。

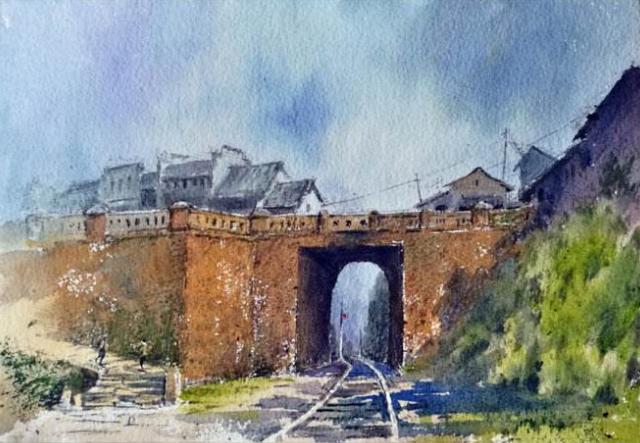

大桥颇为坚固,桥栏以花岗石建造,南向正中嵌着“浏城桥”石碑,浏城桥三字系长沙市首任市长何元文题书,桥下即是铁路。

我小时候见过的浏城桥和三十年代的这张照片相比,桥的主体基本没有变化,约20米长,桥体由大青石构成,桥面是长沙城随处可见的麻石路。只是东西两头的麻石护栏已拆除。桥的西头是建湘南路,建湘南路的西侧即是浏正街。东头经宜兰园通往韭菜园。

浏城桥下即是京广铁路(前身是民国时期的粤汉铁路),这里是细伢子看火车和在铁路边玩的最佳地点。我家住在建湘中路上,去铁路玩有两处选择,一处是八一桥下,一处就是浏城桥。

在铁路边有两个好玩的事,一是把铁钉、绿毛丝等铁器放在铁轨上,让飞驰而过的车轮将其轧扁,变成奇里古怪的形状,当然,大多数时候,车轮都是将障碍物激飞。不过也有运气好的时候,车轮像冲压机床一样使铁器变形,运气爆棚时,铁钉可以变成一把漂亮的小刀。

另一个好玩的事就是拾煤块,拉煤炭的货车,其车厢是没有遮盖的,就时有一个个煤块儿掉落在铁轨。长沙人烧的是藕煤,是用煤栈买的散煤(煤粉)做的,细伢子拾得的煤块敲碎后可以合在散煤里用,也可做成煤球。不过我们拾煤块可不是为了帮家里省钱,而是将亮晶晶、闪闪亮的煤块当做玩具玩。

不过在桥上看火车,八一桥就不如浏城桥好玩了。八一桥是大型水泥桥,坚固结实,比较高,离铁轨远。而浏城桥是石桥,又只有20米长,火车从桥下风驰电掣开过时,喷出浓浓的黑烟,石桥在机车的轰鸣中微微颤抖。那种整座桥都震动起来的震撼感,就不是新式的八一桥所能够比拟的了。不仅是细伢子,许多乡下来城的人都喜欢专程在此看桥下隆隆驶过的火车。

浏阳门一带在春秋战国时期还是荒郊野岭,上世纪七十年代在此发掘出了1号楚墓,这是目前长沙出土的形制较大而又保存最完整的楚墓。发掘出陶器、铜鼎、漆木器及大量兵器、车马器。根据随葬的器物推测,墓主为楚国大夫一级的官员,时代为战国初年。1982年,在1号墓附近又发掘了5座时代与一号墓基本相同的墓葬,但规模均小于一号墓,且无棺椁保存。

浏城桥的两端100多米的路上,日杂店、照相馆、肉店、粮店、副食品店、油货铺等店铺云集。

紧邻桥的浏正街更是热闹。浏正街为东西走向,东起浏城桥,西至东庆街。这条街在清代叫东正街。因为这条街是一条通往“浏阳门”的城内必经之路,故人称浏阳门正街,简称浏正街。

《通鉴》注云:“浏阳门,潭州城东门,自五代至今,沿袭未改。”清光绪《善化县志》载:“东正街即浏阳门正街,朱敦厚修砌。”

浏城桥西边的地势较高,往东的路是下行的陡坡,与东向的复兴街、东北向的文艺路、北向的新军路韭菜园和南向的胜利路,形成特有的五条道路扇形交汇。

浏正街是一条只有三百米长的青石板小巷,宽不到三米,却是一条颇为繁华热闹的街道,在民国时期有好几家规模不小的商店,如昌福和油盐铺、罗丰元南货店、冯太兴南货店、雷文龙鞭炮店,聂万泰药铺、魏乾盛药铺等。

不过我小时候这里并不是十分热闹,最大的商店是浏城桥边的浏城桥百货商店,在当时的长沙只能算是中小规模的百货商店。可能是因为浏正街西头通往东庆街,而东庆街离蔡锷路和五一广场不远吧。

最热闹的是浏正街农贸市场,是长沙城当时东边规模最大的农贸市场。繁华的菜市场外,摆着麻油猪血担子、馄饨担子、白粒丸担子、臭豆腐担子等,是最让我们这些细伢子垂涎欲滴的地方,跟着嗲嗲娭毑来买菜的细伢子到了这里就不肯挪动脚步,总会从大人手上讨要几个银毫子买一碗尝尝鲜。

不知为什么,浏正街的周边变化极大,而浏正街却始终没有大的变化,也没有实施棚改,幸运的成为长沙为数不多保存较好的古街之一。

八、九十年代浏正街上曾有省茶叶公司和长沙市电视大学这两家大单位。如今都已搬走,只留下几栋单位宿舍。现在浏正街上原住民主要集中在如省茶叶公司、长沙市电视大学、省群众艺术局宿舍、市机关事务局宿舍等几栋建于上世纪70年代的居民宿舍楼。

当街的房子基本上都做了小门面,居民住到了街巷子里面。浏正街的两端盖起了浏城桥大厦和丽都大厦两栋高层建筑。

很多人都不知道,在浏正街的某栋大厦里隐藏着一间面积颇大的同志浴室。有十多年的历史,一直是长沙同志浴室当中的佼佼者。外人经过此地,若不注意,很难察觉。

浏城桥周边

浏正街真正闻名于长沙市,是它周边的小巷,浏正街两侧有许多小巷。这些小巷都有优雅或古朴的巷名,如荣阳里、定王台巷、菜根香巷、梅园巷、螃蟹岭等。

每个巷都有自己的特点,更有自己的故事。如菜根香巷的得名是曾任城南书院山长贺熙龄的故居菜根香在此。这些小巷蜿蜒曲折、幽静典雅、曲径通幽,这种石砌街面、古朴深邃的小巷在长沙城很多。

历史的长河中,不少曾在长沙逗留的文人骚客都喜爱在浏正街的小巷居住。朝听鸡晨鸣、暮看日西沉,春风秋雨轮番在青石板上敲落,小巷里流动着不朽的诗句。

浏正街里最有名的当属芋香巷内的芋园,原是清代名臣李星沅的宅第。园中有居室、池塘、花园、小桥、水井和池畔垂柳。园中常雅集文人墨士吟诗饮酒,为长沙名园之一。巷名芋香巷就是为了纪念芋园而取。

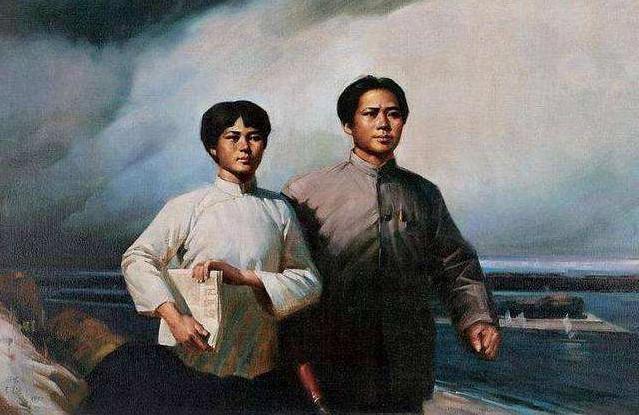

民国初期,芋园建有湖南第一师范教师宿舍。第一师范的教师杨昌济先生在长沙执教五年,也曾在此园居住。时在“五四”前夕,毛泽东、陈昌都曾多次来芋园请教,甚得先生器重。毛泽东并因之与杨昌济的女儿杨开慧女士结识,终成眷属。

据我娭毑回忆,我爷爷当年在一师附小任教,也曾多次到此拜访杨先生。惜芋园毁于“文夕大火”。抗战胜利后,政府在此办了一所小学,初名城东二校,后改名浏正街小学。我小时候经常到此玩耍,学校内还留有以前的垂柳数株及两口水井,水质甚佳,居民常在此取水,后来水井也废了。至今该校东边还留有芋园一段围墙。

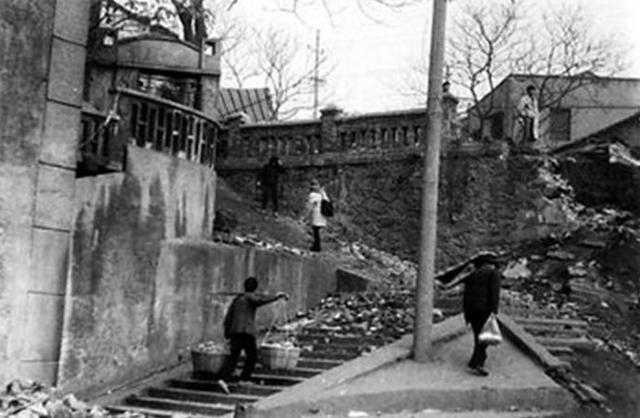

浏城桥的桥下铁道两旁,也有条巷子叫城基台。从城基台往东行,可以到宜兰园和韭菜园。这里以前是穷人居住的地方,应属于棚户区,不仅来往火车声震耳欲聋,居住环境也脏乱不堪。不过巷口有片荒地,每到入夏时节,总长满野花野草,是小孩喜欢游玩的地方。

浏城桥边上最有名的当然是定王台了,定王台传为西汉景帝之子长沙定王刘发所筑。刘发是汉景帝第十子,以“孝”著称。公元前155年被封为长沙王。他每年都要挑选出上好的大米,命专人专骑送往长安孝敬母亲,再运回长安的泥土,在长沙筑台。

年复一年,从长安运回的泥土筑成了一座高台。每当夕阳西下之时,刘发便登台北望,遥寄对母亲的思念之情。所以,“定王台”也被人们称为“望母台”。

《善化县志》说:“定王台,在浏阳门内。汉景帝子定王发分藩长沙,筑台望母……俗传定王载土长安,筑台于此。”当然,现在的定王台看不到丝毫古迹,只有著名的定王台书市了。

识字岭

浏城桥下铁道两边的坡很陡,靠西边建湘南路的坡更高一些。建湘南路原名为天心路,从老火车站(今五一路与芙蓉路相交路口)一路向南至古稻田东口与工农桥对接处均为上坡。

当年修建芙蓉路的时候,一度有个方案是覆盖今天的同为南北向建湘路,最终的方案只是覆盖了建湘北路一段,建湘南路仍然保留下来,由于这一带均为上坡,现在的建湘南路比平行的芙蓉路要高出不少。

从浏城桥沿建湘路往南走,到今天的人民路与建湘路交叉路口,在上世纪八十年代的时候还是断头路,不能继续南行。转而沿人民路向东。这一带原为东门外的荒山野岭。

直到六十年代,随着长沙市河东长途汽车站的首次搬迁———从小吴门附近一条小巷搬至浏城桥侧凤凰台马路对面,这里修建了一座名为“工农桥”的公路桥梁,这里才得名工农桥。出城的长途汽车经由工农桥、识字岭、窑岭向南向东分流。工农桥下就是擦着城边而过的京广铁路。

工农桥的东侧名为识字岭,原为浏阳门外一片荒山,以前有两条碎石小路,故又名石子岭。1918年有人在此设私塾教授蒙童,故雅化为识字岭。从清代至民国,岭上为刑场。1930年革命烈士杨开慧就义于此。

现在识字岭路口东北约一百米处建有纪念园地,内有雕像和绿地。清末的时候长沙刑场开始在司门口,后来才改至这里。1931年修建长潭公路由此经过后,这里才慢慢繁华起来。

至八十年代中期,识字岭是某一地点区域的“泛指”,而不是某一条街巷。识字岭实为一个市区近郊处的十字街口:大致范围是南北向是“胜利路”,自北始于浏城桥下,经识字岭、南大十字路口、侯家塘路口,到达涂家冲;东西向是:从西向的工农桥往东,经识字岭进入“识杨路”(即后来的人民路)、窑岭路口(那时叫“窑岭上”),通往杨家山方向。

识字岭一度和“识杨路”一样,因烈士而曾改为“开慧岭”,大约一年多仍叫回“识字岭”。

我有个好朋友当时在工农桥小学当老师,就住在学校内,我经常去她学校玩,加上八十年代中期我家搬至离此不远的窑岭,对这一带自然非常熟悉。

识字岭周边小街小巷也甚多,往东一百来米人民中路北幅,有一条狭窄的不起眼的南北向小巷,叫做识字里。巷子呈“之”字形,两百多米长,最窄处仅不足两米宽,其北口连着距浏城桥高架桥不远的白沙路。而这段白沙路先前是胜利路的北端。

识字里的旁边是水絮塘巷。识字岭往东百米左右的小巷名为麻园湾,入口处的坡度很陡。旁边的小巷叫厚生里。

识字岭街口西南角还有一大片区域,名为“工农桥村”,是长沙市最早的居民点之一,建筑年代要早于后来的大型居民点红旗区和望月湖小区。建有四五幢红砖三层居民楼,其结构是进入楼层中间为各户的共用走道,大白天里走道都是黝黑的,这种楼房被后人称为“筒子楼”。

原来的识字岭路口西北处是长沙纸箱厂,规模不大,是个区办厂子。如今这地盘上高高耸立着中石油大厦。

东南角为原郊区政府机关所在地,最开始是一大片菜土,后来陆续树起郊区政府与郊区武装部。

文革前这里还有一桩趣事,当时居住在识字岭一带的居民因上茅坑不方便,在岭上修建了一座厕所,传言正是烈士牺牲的地点,文革开始后损害烈士光辉形象的厕所才被有关部门拆毁,并在其马路对面北向下坡处另行建造一所公厕。

识字岭上还曾经有个东风制药厂,如今又不见踪影。

由识字岭路口往东三百米的人民路南厢,是地质部湖南省地质局机关所在地。地质局办公楼马路斜对面是建工局(开始叫“基本建设局”)的办公楼。这两幢机关大楼在上世纪五六十年代可谓不凡:近似“凸”字形的仿苏建筑,大楼中部五层两翼各四层,钢筋混凝土结构,十分大气。

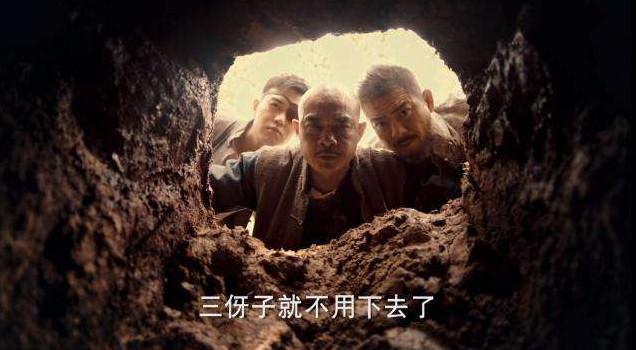

省地质局这片区域,先前叫“子弹库”,解放前系国民党的军火仓库,周边都是乱葬岗子,上世纪八十年代以前,长沙市民基本上用煤做生活燃料,先是用散煤后来用藕煤,煤要靠黄泥粘合才能使用。

长沙市内以黄泥命名的街巷有两个,一个是后来以书市闻名的黄泥坑,其实并没有黄泥。另一个是黄土岭,这里的黄泥很好,可惜离城区稍远。

而“子弹库”一带的黄泥,因为粘性好,品质直逼黄土岭,而且离城里又不远,好多靠挖黄泥卖黄泥的“土夫子”在此挖黄泥,然后拖着板车走街串巷叫卖,一板车黄泥可以卖得两三块钱。当年城区随处可见拉着一板车黄泥沿街叫卖的人,子弹库一带也随处可见路边被挖得满是窟窿的土坡。

黄泥中的上品——“糯米泥”是墓葬里的回填土(放棺时挖出,后又填入坑中的土)。为此,很多“土夫子”就去墓葬所在地挖取黄泥土。偶然挖到了一些墓葬中的随葬品,很多土夫子们见有利可图,于是就以盗掘古墓为职业。慢慢地也开始不去卖黄泥巴,干脆以盗墓为生。所以长沙盗墓者也叫做“土夫子”。

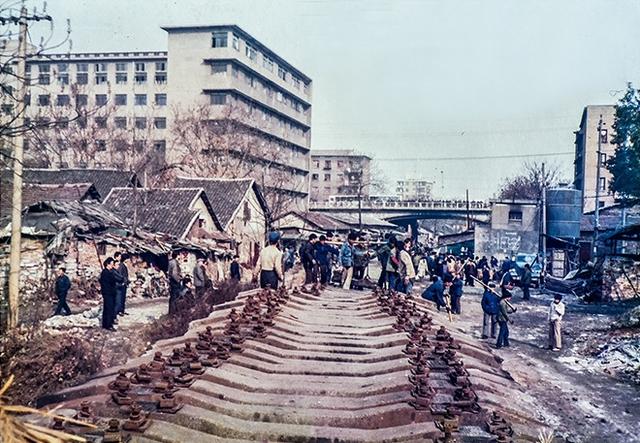

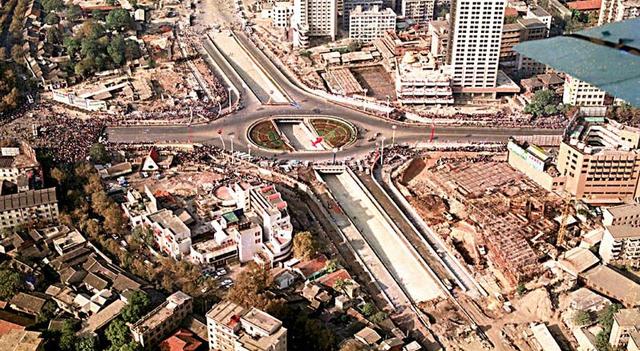

改革开放前的长沙市区面积不大,城市主干道甚少,且“断头路”多,造成“东通西不通,南通北不通”。至九十年代中期,长沙市城市交通道路的“大手笔”——南北通衢的芙蓉路全线贯通,识字岭北南两向的胜利路全都“归并”于宽阔坦荡的芙蓉路。

再后来的2004年,双向八车道、气势恢宏的“人民西路高架桥”胜利贯通,从识字岭一路向西,与天心路建湘路平交,顺坡直下与蔡锷南路交会成十字路口,再一路向西通达湘江大道。

“人民西路高架桥”虽然把原有老街“织机街”、“古稻田”无情“吞并”,但它打通了识字岭以西的“断头路”,构建了现代化城市道路新格局。记不过居住在这里的人们仍沿用着旧有的称呼,习惯性地把这座高架桥叫做“工农桥”。把解放路跨芙蓉路的天桥称为“浏城桥”。

时移世易,天翻地覆,如今的识字岭,早已是街市井然、车水马龙、人群熙攘,南北向的芙蓉路和东西向的人民路,以这个昔日的“岭”为交叉点,向四面八方尽情伸展,蔓延到数十公里外的远方。只有开车经过马路上一些较大的上下坡时,人们才能察觉到这里以及周边那些曾经的“岭”。

文/枬子

2019-07-23