兵别、内弟、辉弟三个都进了七中读中学,好巧,竟然跟上次在浏阳河边整了他们的那细伢子成了同学。

其实说巧也不巧,每年都只有一两个幸运的北郊子弟因为成绩好进了城里的重点中学。北郊的绝大多数学生上中学,除了七中、十八中外没有其他的选择。

大家成绩都差不多,绝无可能上大学,最终多是顶替父母或招工进厂工作,所以上不上高中没啥区别。但进厂必须要满十六岁,那年月还是小学五年、初中三年、高中两年的学制,大多数细伢子六岁多开始上学,读完初中才十四岁多,家里人不希望他们在外面玩两年再工作,宁愿让他们在中学多混两年。

中学的课程很轻松,老师们也知道这帮学生没什么上进心,都是抱着混个三五年然后进厂当工人的心思。只要学生不调硕皮,老师也懒得管太多。

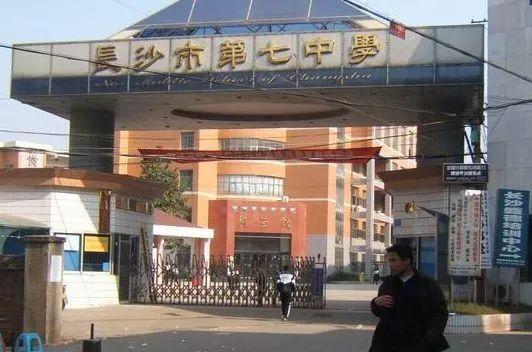

七中是七八十年代长沙的几大烂校之一,从恢复高考到八十年代中期的十几年间,虽然每年的高中毕业生也有数百名之多,但能考上大学的可谓凤毛麟角,累计起来都在个位数以内,还有好几年被剃光头。

“三流七中”也曾是三湘名校

殊不知在民国时候,七中的前身(广雅中学和行素中学)也是享誉三湘的名校,升学率曾为全省之冠。

民国中期,长沙被公认为有着当时中国最好的学校和教育。那时候,政府、军界、工商界以及基督教会都纷纷兴办各类学校,有普通中学、职业类中学,还有女校和专为残疾人创办的湖南盲哑学校。公办学校和各类民办学校星罗棋布在长沙市的大街小巷。

抗战期间,多所中学停办或外迁。光复后,又纷纷迁回长沙或复办,长沙城区曾历“文夕大火”和几年战乱,无处可容学校,许多中学遂把地广人稀的北郊作为临时校址。

从北到南,从黑石渡南边的丝茅冲到烈士公园后门附近的上大垅,迁来了兑泽中学、含光中学、协均中学、行素中学、广雅中学等。

兑泽中学和含光中学分别为长沙市六中、十二中的前身,五十年代从此地迁往五一路。协均中学是柳直荀烈士与他的一班雅礼同学易道尊、陈虔僧等人于1921年创办的。后从此地迁至长沙县东乡鼎功桥,成为今天的长沙县三中。

北郊历史最悠久的学校就是广雅中学,由雅礼大学毕业同学会于1916年创办,初为英文补习学校,先后又增设初中部和高中部。民国中期,筹得经费购置丝茅冲大片荒地大兴土木,构筑了当时堪称宏伟的教学大楼并一切学习、生活设施,甚至自购校车往来城乡,还设立电厂以供校内照明之用。

校园面积当时超过全市各中学,学校还有游泳池和小学部。至抗战爆发前,计有教学楼8幢(包括教室、办公室、休息室、会议室、图书室、仪器室、阅报室等),学生寝室、科学馆、健身房、大运动场、球场、教职工宿舍一应俱全,还有花、果、菜三园,林场一片,荷池、鱼池、泳池各一,附设小学及学生自治会主持之民众学校亦蔚为大观。长沙沦陷后,广雅中学先后迁往湘潭、蓝田,抗战胜利后迁回原址。

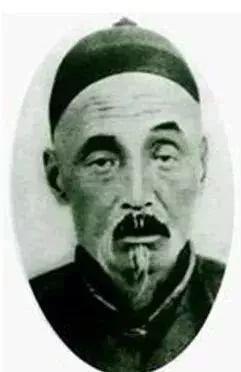

而行素中学虽然规模较小,却是全国第一所五年一贯制高级中学。是民国著名湘籍教育家邬干于先生于1938年在河西建立私人补习班。邬先生深知当时学制流弊,浪费时日而学业不精。乃于此补习班中精简讲授时间,增多自修复习,改各科齐头并进为一时一事之学。实验初步成功,而学生成绩优异,就读者日多。

1945年抗战胜利后,邬先生筹资购得丝茅冲毗邻广雅中学的地亩,兴建校舍。邬先生创办一所实践自己研究成果的学校,以造就“正直、清廉、笃学、力行”的人才,匡扶祖国于颓危的鹄愿终于实现。校名取“君子素其位而行”之意,并以“卑之无甚高论,坐言不如起行”为校训。

教学上将“三三制”改为“五年一贯制”,缩短学习年限,并打破初、高中的界限;改大班教学为小班教学,以便教师全面顾及;改编教材,删掉初、高中重复之处;减少授课时间,增加自习和课前预习时间;采取启发式教育,提倡熟能生巧,巧能创新,鼓励学生自己多思考、多领会,敢于提出自己的见解。考试不要监考,提倡“诚实制度”,在行素校园里形成了自觉抵制考试作弊的优良风气。

1945、1946两年,行素中学先后两个五贯实验班毕业,以5年完成中学课程,与6年制毕业生一同参加全国高校招生统考,在全国性大报公布的录取榜上,两班同学全部名登金榜。1949年行素中学的高中毕业生,几乎全部录取燕大、北大、清华、武大、湖大等著名大学,建国前的几年,行素中学升学率均为全省之冠。

上世纪五十年代,政府将留在此地的行素中学和广雅中学合并成立了长沙七中。文革以前尚能保证教学质量,涌现过作家韩少功、张扬(小说《第二次握手》作者)等人才。

文革以后,长沙七中一蹶不振,沦为了长沙的三流中学。

东协西读,南帝北丐

七中,是长沙城最北边及附近郊区学生的主要选择。

七中的生源,除了来自黑石渡工厂联合学校以及浏阳河畔的湘湖渔场、红色渔场、国营综合农场外,还有上大垅附近的湖南绸厂、汽车电器厂;伍家岭、四方坪一带的动力机械厂、建湘瓷厂、石油厂等工厂子弟,以及分布在这一带的城市贫民的子弟。

老长沙城有“东协西读、南帝北丐”的说法,意思是:老长沙城东边政府部门多、协会多;西边是大学城,读书人多;南边做生意的多,有钱人多;北边则比较穷。这个说法并不是戏称,城南作为商业重心,富足新潮;而城北是城市贫民聚集地,贫困土气。曾经伍家岭以东即为“城郊”,浏阳河以北就是“乡下”。

这里除了以上大垅、丝茅冲、伍家岭为中心的三大工厂区外,有两条主要的道路。

一是沿湘江东行,经陡岭上、伍家岭、四方坪、国防科大西北、九尾冲至黑石渡(即是现在的三一大道西头);一是从砚瓦池东风路口起,经上大垅、国防科大东南、烈士公园北大门、电视台老台、德雅村、朱家花园、丝茅冲、招呼站,最后到达黑石渡(即现在的德雅路),两条路在浏阳河畔的黑石渡汇合。

黑石渡是浏阳河的一处渡口,因周边有一片黑石而得名,在建浏阳河大桥之前,黑石渡一直是城东菜农鱼民入城贩卖蔬果水产的水路渡口。

这一带原是荒郊野岭,从地名就可见端倪:长沙话里“冲”,指的是两座小山包之间的地带,民国以前从伍家岭东行,陆家冲、喻家冲、上刘家冲、下刘家冲、甘家冲、白水冲、秧田冲、西坡冲等九冲冲尾相连,靠黑石渡这边所以得名九尾冲。

这个区域最大的一座山名为罗洋山,现在的德雅路即是环绕罗洋山东南方,山的南麓是上大垅,德雅村、丝茅冲在东麓。

这一带最有名的就是朱家花园了,系清咸丰十年(1860)长沙巨商朱昌琳所建。在清末民初为长沙游览胜境。1936年出版的《长沙市指南》把朱家花园列为长沙园林之首。

不幸的是抗日战争期间,一家兵工厂进驻该园,失火爆炸,全园毁于一旦,尽成废墟。现在的国防科大干休所、湖南省社会科学院等单位所在地都是当时朱家花园的一部分。

现在长沙城北的“新河”只是一个地名了,殊不知以前这里确实有河,也与朱昌琳有关。

新河,又名新开河,系清康熙年间开浚的人工河。康熙末年,新开河淤塞近半,雍正、乾隆期间曾两次疏浚,但至同治年间又完全淤塞。清光绪年间朱昌琳捐银十三万两,将湘江、碧浪湖、浏阳河凿通,历时十年竣工。民国晚期,新河又被淤塞,并逐渐废弃。

斗鸡、挤油渣子、骑高马

细伢子打架不记仇,大家都长大了上了中学,再加上这个来自红色渔场叫柱别的细伢子主动道了歉,都是同学,大家又经常玩在一起了。

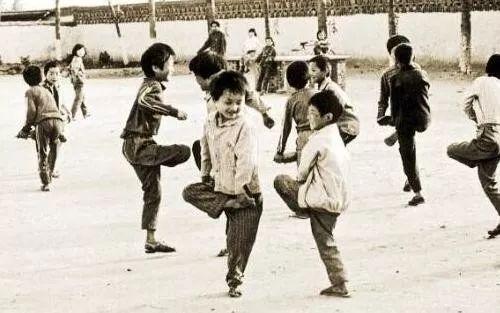

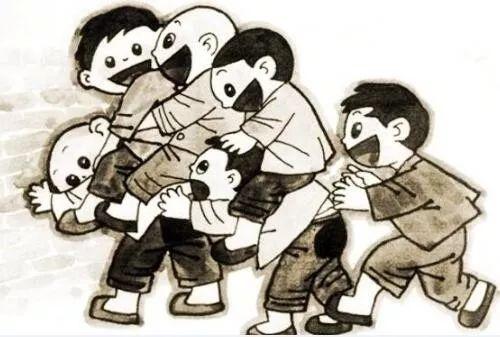

初中学生玩的游戏同细伢子玩的区别不大。女生玩的都是跳橡皮筋、抓扎子,男生下课多喜欢“斗鸡”、“挤油渣子”、“骑高马”、“驮堆子”。这几个男生爱玩的游戏比较简单,都是纯靠体力获胜。

“斗鸡”是一脚独立,另一脚用手扳成三角状,靠在支撑脚的膝盖上,单脚蹦跳着用膝盖去攻击对方,若对方双脚落地,则赢得战斗。

“挤油渣子”就是大家靠墙站成一排,从两边往中间挤。挤的时候,还要齐声高喊“大家一起挤油渣,挤不出油渣挤粑粑”,被挤出来的人失败。一般都是个子最大最壮的在中间,倘若站中间的人使坏,突然闪开,后边的一群人都可能摔倒。

“骑高马”就是一个充当马匹,另一个骑在他肩上,与另一对搏斗,以用双手将对方拉下马为目的。

“驮堆子”则有更多的偶然性,一般是有人跌倒在地,其他人就会大喊一声“驮堆子哒喔”一窝蜂地往他身上压,一个压一个,压了三、四个人以后,后面的人就只能跳跃上去,最终的结果是人堆被推倒,地上滚成一片。

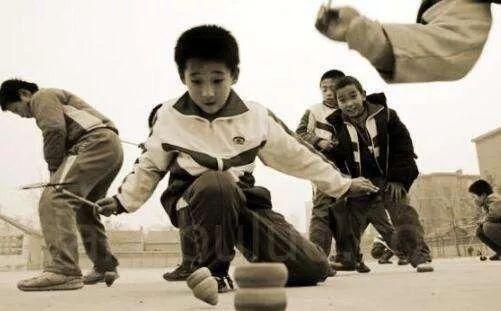

这几个游戏没什么技巧,更多的是需要蛮力,而且极易受伤。内弟和辉弟两个身材瘦小,更喜欢“抽得罗”和“拍洋菩萨”。

“得罗”就是“陀螺”,抽“得罗”的关键是鞭子的好坏,最好的鞭子是用拉板车的牛筋,拆成几小股编成的,抽起来力道足,还呼呼作响好韵味。

“拍洋菩萨”类似玩油板,两人各出几张印有图案的小卡片,把有画面的一面反扣(或正扣)地上,有正拍、反拍、扇动三种方法,就是用巴掌猛拍地面或用手扇动,利用产生的震动或气流将其翻转,翻转过来的卡片归赢家所有。

不过“洋菩萨”不像烟盒纸做的油板可以收集得到,而是要用钱买。虽然一两毛钱可以买到印有一百张左右图案的一大张,但是这对那个年代的细伢子来说,已经算很大的一笔开支了,输了很心疼,如果输多了,就开始有人在旁边搞破坏,对着卡片一顿乱吹,或者输家赖帐不玩了。

慢慢地大家觉得自已是中学生,都不愿意再玩这类细伢子的游戏了。

细伢子鬼点子多

柱别鬼点子多,常常想些花样翻新的游戏。比如钻学校的防空洞、从后门溜进食堂偷东西吃等。不过七中的防空洞年久失修,邋遢得要死,而且很多地方还坍塌了,并不好玩。食堂的大师傅好恶,有次柱别被他逮到还挨了两耳光。

有一天柱别想了个新的点子,提出要去附近的部队营房偷东西。

浏阳河畔的这处营房是工程兵学校的仓库,是不少细伢子觊觎的地方,传说里面有很多好东西。这里是军事禁区,以前用水泥桩和铁丝网围了起来,就时有细伢子扯开铁丝网钻进去偷东西或玩耍,后来工程兵学校将铁丝网拆除,砌成了高高的围墙,还加强了巡逻,大家都望墙兴叹,没人再打这里的主意了。

兵别有些不解:“不是砌哒围墙,还有人巡逻,何什进得去?”

柱别笑笑说:“咯向子冇么子人去,他们已经不巡逻了,围墙虽高,还是有办法,旁边的山跟围墙差不多高,搞一根竹杆搭起可以爬过去。”

“那里面到底有么子好东西?”

“有充气的橡皮船咧,折起来只有一床被窝大,用打气筒打气后,比浏阳河上的船还大,我们拿哒去浏阳河划船玩几好。”

几人说干就干,一个星期天的下午用柱别的办法很轻易地翻过了围墙,不过仓库还冇拢边就被吓跑了。原来虽然没有人巡逻,仓库边却有一条高大的军犬,军犬跟普通的狗不同,也不叫唤,只用凶狠的目光盯着你,你一走近,它就向你飞奔而来,把几个人吓得屁滚尿流。

柱别的鬼主意虽多,却没一个能顺利得以实施,倒是辉弟的一个好主意不仅好玩,还赚到了好多零用钱。

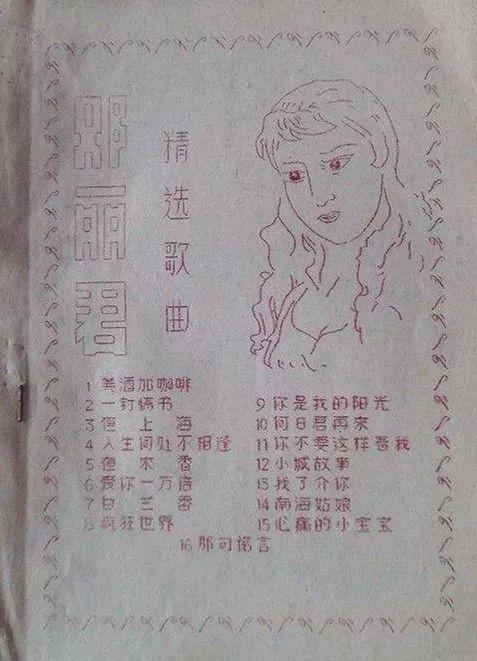

改革开放初,一些三、四十年代的优秀歌曲和部分台湾歌曲解禁开始流行,大街小巷到处传来邓丽君、青山、刘文正的歌声。

青年满哥、姐姐们喜欢抄歌本,当时的出版印刷跟不上大众的迫切需求,又还没有激光复印,于是街头巷尾就有了出售油印歌曲的地摊。几页油印的歌本要卖5分钱,购买者还真不少。

这个技术不复杂,用钢板刻好蜡纸,手动油印机印刷就是。钢板、蜡纸、油印机,学校里都有现成的,我们打起了鬼主意。

学校规定学生晚上不准进校区,当时的七中条件极差,没有寄宿部,只有少数几个住得远的高中学生住在教学楼楼梯拐弯处的临时宿舍内。初中学生晚上想溜进学校很难,不过这难不倒几个人。

班上有个叫争别的,他嗲嗲是校工,负责守学校靠北边的后门,就住在后门传达室。只要把争别拉下水,就可大摇大摆地随时进出学校。几个人晚上撬窗溜进学校油印室,蜡纸、油墨、纸张等耗用品学校并没有数,也无人操心是否少了,这东西一般也没人偷。

内弟的纸写得好,由他负责刻蜡纸,几个人印了一大叠,收拾好现场,把油印机等设备放回原处,拿出去卖了不少钱,很是过了段时间的好日子。

文/枬子

END

2019-08-14