高中语文课上老师要求背的第一首诗是戴望舒的《雨巷》,我坐在角落,脑海中浮现出雨中行人零星的油铺街,莫名感动到头皮发麻。

我始终对油铺街被地沟油浸渍的石板路爱不起来,却又垂青于油铺街人置身事外的无忧风情。我始终不明白《雨巷》和油铺街这样阳春白雪与下里巴人的极端组合为何能在我心中绑定,且会不自觉的把北京老胡同串子和苏杭的软糯里弄都给比下去,简直是护短到死。

开福寺门口的瞎子爹爹(diā)说我主命善变,一生动荡难得清闲。

作为信仰科学的新时代青年,我自然对这种洋意子嗤之以鼻,但是讲不清到底是机缘巧合还是命中注定,树挪死人挪活的老话,在我身上得到了十足的应验——

小学六年,我换了三个学校,走到哪里哪里就拆迁,只好随区教育局分配到离家稍远的地方读书。小学四年级读了一半迎来第三次转校,全年级一起被分到了连我爷(yá)娘这种开福区老口子都没听说过的坐落于油铺街当头的新竹小学。

不吹不黑,新竹确实不蛮方便,虽说离我家也就两三公里的样子,但是学校被小街巷包绕,离公交车出没的大马路距离又远,要想直达,恐怕电动车和自行车才是最便利的交通工具。

我爷想着没时间接送,就准备出资把我转到家附近的小学,奈何我从小勤俭持家讲道义,不愿意花那冤枉钱,乐得跟小伙伴们同甘共苦发配边疆,还主动跟我爷娘下了保证书:以后不是极端天气特殊情况都拒绝接送。

没想到啊,这一回算是给自己挖了个坑,开学不到半个月迟到了四五次,有次是起晚了,有次是公交车抛锚,有次是冇带红领巾只能等值大门的中队干部回去上课才能溜进来。还有一次最背时,芭茅洲巷口一部电动车带着人冲出来撞上了停在路边买早饭的大众,双方无视周围一片骂声,为了五百块的医药费僵持不下,硬生生把油铺街堵了个水泄不通。

当天早上不少人因此迟到扣了钱,但我始终觉得我是最有格发态度的那一个。因为正好轮到我作为代表升国旗,还是当最打眼的抛国旗的那一个。为此我头天晚上连《流星花园》都没看就睡了,还喊我娘定了三个闹钟,就怕误事,哪里想到碰哒鬼啊捅出这么大个篓子,不仅要被班主任和其他升旗手冷嘲热讽,还直接导致后来评优我与三好学生的提名资格失之交臂。

唉,那时候年仅十岁的我穿着熨好的校服,傻逼一样站在人群边缘焦灼,想起我娭毑经常讲的话——不挑担子不知重,不走长路不知远。在那短促又漫长的二十多分钟里,我的灵魂暴走了三百六十五里路,颅内上演了七七四十九个跟大队辅导员陪着笑脸打太极的场景,体会到了什么叫做孤立无援、咫尺天涯、心如死灰。

带着满肚子委屈和愤恨回家哭诉,骂天骂地骂自己不想事,最最要骂的就是新竹门口那条冗长逼仄路况堪忧常年四季出兮兮的油铺街。

油铺街长有四五百米,说它是街,那还真是抬举,路面最宽也只能允许一辆小面包车通过,可说是一条天然的单行小巷道。南临湘雅路,西辖沿江大道,北至竹山园口,和芭茅洲巷、风华巷以及一些不知名的小路相互交错勾连。街道两边密密麻麻排着一到两层的早期商品房,一层大多是商铺,二层住家,年久失修清一色的危房既视感。

听社区里的老人讲,油铺街上原本油铺林立,发展到今天,无数油铺早已被五花八门的杂货铺、理发店、煤气店、裁缝店等等等等取而代之,但油铺街的名号和自给自足的风俗习惯流传至今。

从我转到新竹起,每天在二马路上的老百姓公交站下车,就插进油铺街从街头丢嘎子到巷尾进校门,日复一日,年年如此。我对这条街真的喜欢不起来,早上上学嫌它太长耽误时间,放学路上想在造纸厂旁边的油炸货摊买串刷辣椒水的兰花干子,又总是要等。坑坑洼洼的麻石老路没上沥青,但凡下点雨个个小凼盛满了油水混合物,细伢子调硕皮双脚蹦进坑里,水花溅起丈把高,飙得妹子一身,几个人还没反应过来又碰上个不长眼的摩的呼啸而过,一身的式样都做贡献去了,全军覆没无人幸免。

我天生是易得中标的体质,每逢穿新衣服就下雨,只要下雨就总会搞点洗不掉的泥巴印子在身上。那时候我们家洗衣机老是出故障,仔细想想这个锅我多少有点难辞其咎。

小学五年级,我开始在学校旁边的星苗幼儿园搭中餐,我娘千叮咛万嘱咐要在幼儿园好好午休,我全当耳边风听了就算了,扒了两口饭就往教室里跑,天气好的时候和小伙伴在街上瞎转。

细伢崽子聚在一起,无非是嘴里叼个五毛钱的冰袋弹弹玻璃球、拍拍数码宝贝卡什么的,我们妹子自然是看不上这种不讲卫生的地板游戏,几个人买一包八坨分着吃,逛逛精品店,翻翻星座杂志,挑挑百变小樱的发夹,两个小时的午休一晃眼就没了。

十岁上下的男生女生最是互相不对付,唯有在斗哼哼(金龟子)这一项娱乐活动能惊人的达成共识。

太阳天里,细伢子在牛奶树下面打转转,到处抓巴在树上的哼哼,握在手里拿细棉线绕头一圈在后背壳的缝隙间卡稳,迎着阳光哼哼嗡嗡飞起来,比放风筝酷太多;细妹子对它们是又爱又怕,既觉得金光灿灿的壳很好看,又担心被哼哼的脚勾住头发不敢靠近。

我倒是没那么多讲究,跟着同桌宇子组队没事就到处跟人斗哼哼,比谁的哼哼飞得高、飞得远。

斗哼哼也有套路,双方的哼哼必须同一档次,颜色鲜艳的叫太阳哼哼,颜色浅的是月亮哼哼,太阳对太阳,月亮对月亮,才够公平。

太阳哼哼和月亮哼哼

我和宇子从我们班斗到上一届,又从我们学校出发斗完了整条街,原本豪情满怀立誓拿下油铺街哼哼一霸的名号,不想最后败给了米其林轮胎旁边打印店的细满哥。

打句良心讲,细满哥赢得并不光彩,我也是到家才听璇子说,她看见细满哥在比赛前鬼鬼祟祟抓了我哼哼好久,不晓得做了什么手脚。我定睛一看,哎,少了两条腿!气得我一拍大腿,我就说我屋里太阳哼哼一向干劲十足,怎么那天飞得歪七扭八连不稳当!宇子劝我,算了算了,江湖险恶权当娱乐。

第二年入春之后,油铺街社区猛顿一蔸,大面积打了一次农药,牛奶树上再也不见哼哼的身影,和我的玩具一样转瞬即逝,仿佛从未有过。

小时候的兴趣以光速更换,脑子永远飞转权衡优劣。今天听着林俊杰明天就觉得好像还是周杰伦更牛逼;怀里抱着飞天小女警又惦记着生日跟爷娘要芭比娃娃套装;每天都在纠结,下了课是吃辣条还是申通快递旁边的酱油炒粉。

咋咋呼呼的小萝卜头们从油铺街头疯跑到巷尾,不变的是两侧商铺屋里屋外总是坐着一两个人,不徐不疾的聊天或是择菜。偶尔与他们目光相撞,不得不被对方挂在脸上的安闲自若震慑,自觉羞赧收敛一秒 ,转念又在小伙伴们热情的呼朋引伴之下忘乎所以。

高中语文课上老师要求背的第一首诗是戴望舒的《雨巷》,一边读一边放着《故乡原风景》当BGM,我坐在角落,脑海中浮现出雨中行人零星的油铺街,莫名感动到头皮发麻。

我始终对油铺街被地沟油浸渍的石板路爱不起来,却又垂青于油铺街人置身事外的无忧风情。我始终不明白《雨巷》和油铺街这样阳春白雪与下里巴人的极端组合为何能在我心中绑定无他,却又还是不自觉的把北京的老胡同串子和苏杭软糯里弄都给比下去,护短到死。

历史不容假设,变化总是必然。随着棚改项目的推进,油铺街的拆迁早已尘埃落定,和当年挨挨挤挤的油铺一样,迎来灯尽油枯改头换面的变迁。

难说是喜悦还是不舍,就像这条老街从古到今混杂着浓烈烟火和淡漠仙气的秉性,混沌迷离,万古长青。

作者简介:叶阿七,90后,弗大建筑学在读研究生,怕死不怕红、硬扎有脾气的十八线设计尸、画工、戏剧编导、乐团指挥、写手。本土文艺圈中一枚茁壮成长的非典型万金油。

文|叶阿七

编辑|马桶

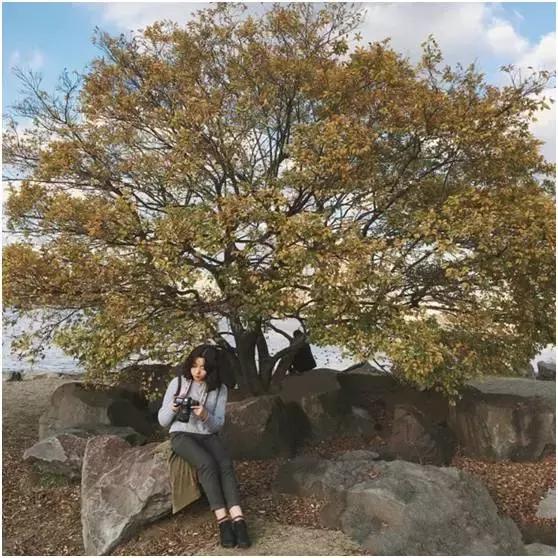

摄影|陈惠芳

2017-09-30