湘江携南岳之翠,自衡阳奔涌而来,在古城长沙塑造了绿水浮洲,滋润了千里沃野,哺育了曾国藩、左宗棠、黄兴、蔡锷、毛泽东等众多名人志士。登城远眺,极目楚天,湘江北去……长沙的江山丽景,瑰丽文化,风流人物,为历代名流雅士、骚客诗人歌之咏之。自屈子在湘江之畔咏颂浩浩《楚辞》,历代行者的高歌汇聚成中国诗词的“大江东去”。

尤其到了文华鼎盛的宋代,文人随着湘江漂泊,纷纷在古城长沙留下了诗意的足迹,岳麓书院里的朱张会讲,湘江畔的朱张渡口,营盘街的飞虎军……长沙有了宋朝文人的低哦吟唱,更丰富了血肉与筋骨

本期,《跟着唐诗宋词游湖南》专栏来到星城长沙,一起品读“宋词长沙”

八百年前的浪漫文事

洞庭千古月,湘水一天秋。凉宵将傍三五,玩事若为酬。人立梧桐影下,身在桂花香里,疑是玉为州。宇宙大圆镜,沆瀣际空浮。傍谯城,瞻岳麓,有巍楼。不妨举酒,相与一笑作遨头。人已星星华发,月只团团素魄,几对老蟾羞。回首海天阔,心与水东流。

——《水调歌头·长沙中秋约客赏月》李曾伯

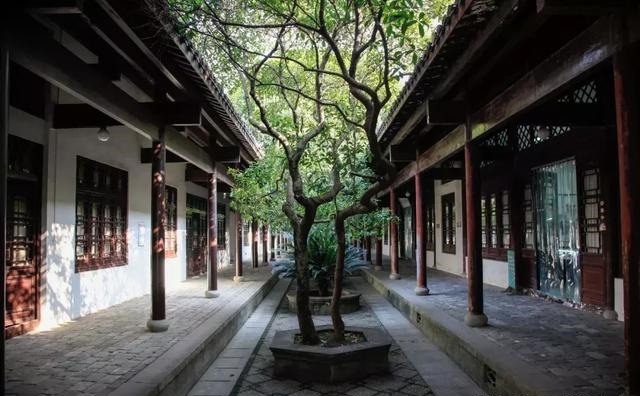

在滚滚的湘江西岸,岳麓山下的清风峡口,有一座幽静、古朴、典雅的院落——千年学府岳麓书院。

毋庸置疑,岳麓书院的的每一处建筑都是一部悠长的书卷。回到宋代,这里恰是一处清幽避世的好去处。从长沙城到岳麓书院必须划船渡过湘江。书院远离城市喧嚣,在这里独守着山水的灵秀与泉林的恬静。

一座书院历经一千多年历史风雨的剥蚀后,仍然顽强地焕发着蓬勃生机,古老而又常新,藏之名山而愈发神圣。在书院前面,踏过数级台阶,才走上书院第一道正门,上有匾额“千年学府”。在庭院的中轴线上,穿过一个浓荫的院子,到达了第二道门,上面有“岳麓书院”。

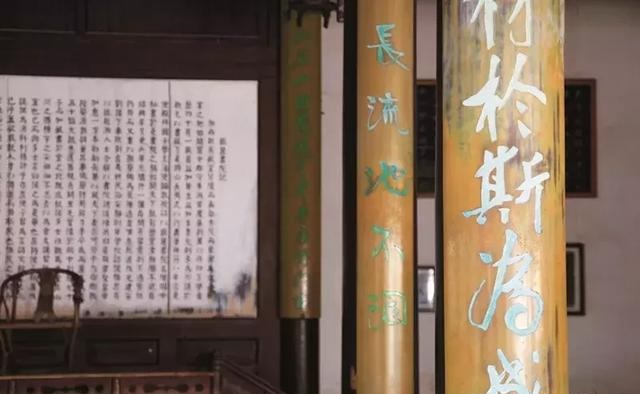

再踏过此门,又是一座恬静闲适的院子,抬头一望,大门上悬一匾额,上书“名山坛席”。一层层深入,越来越感觉到岳麓书院的巍峨大气,无怪乎宋代词人李曾伯曾发出,“瞻岳麓,有巍楼”的感慨。

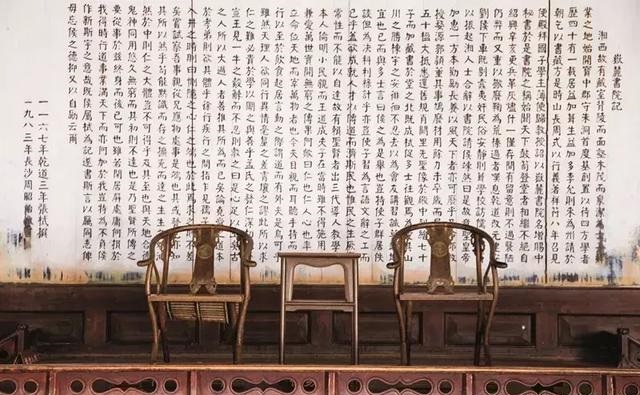

再往前进入一个花木葳蕤的院子,踏着中间石板路,到达书院的讲堂,上有匾额“实事求是”、“道南正脉”等。讲堂之中傲然端放的座椅,仿佛仍保留着来自朱熹、张栻两位大家的余温,把人带回800多年前的那场浪漫文事。

公元1167年9月,朱熹从福建崇安专程来潭州(今长沙)造访张栻。文人相会,情理互通,自然十分心热。“二先生论《中庸》,三日夜不能合”,谈得兴起时,朱张两人竟通宵不眠。岳麓书院“一时舆马之众,饮池水立涸”。朱熹也情不自禁地作诗以记之“偶泛长沙者,振衣湘山岑。烟云渺变化,宇宙穷高深。怀古壮士志,忧时君子心。寄言尘中客,莽苍谁能寻。”

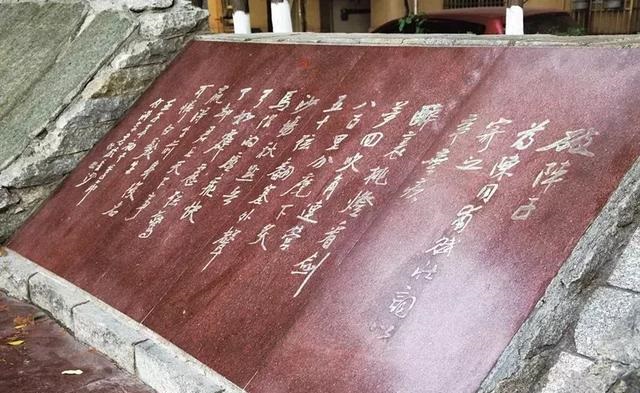

相传,当年朱熹在岳麓书院讲学期间,常与张栻晨起登岳麓山观日出,每见旭日腾空、霞光万道、万物沐浴在朝阳之中,一派生机,诗兴大发,命名岳麓山顶曰“赫曦”。张栻筑台,朱熹题额,作跋以碑记之。

朱张会讲之后,四方学生接踵而来,致使岳麓书院名扬天下。元代理学家吴澄在《重建岳麓书院记》中说:“自此之后,非前之岳麓矣。”

在这个凝聚着梦想的古朴书院中,涌现了许许多多志向高远、才华卓著的求学者。如南宋的湖湘学派,明末的王夫之。清中期以后,国家饱受内忧外患之苦,岳麓书院学生更是人才鼎盛,从岳麓山下走出去的魏源、陶澍、曾国藩、左宗棠、胡林翼等,浸润岳麓书院的博大与创新,怀着“惟楚有材,于斯为盛”的自信与信仰,在中国文化史上书写了酣畅淋漓的一笔。

从湖南第一师范横过书院路,便到了六铺街湘江江畔。微雨中的湘江在水汽的缭绕下显得格外平静。史料中记载的朱张渡口已经很难靠着来往的船只分辨,这里没有了供来往船只休息时用的船斋,更无作为渡口的热闹与喧嚣,只有东西两岸的“文津”、“道岸”牌坊依然耸立。

宋时的岳麓与城南仅一江之隔,朱张二人经常同舟往返于湘江之中,“朱张渡”由此得名。太守刘珙在岸边建船斋,供二人往返时休息。从此,朱张渡一直成为岳麓书院学子往返于湘江的主要渡口。

历史千百年来冲洗着这片土地,历代名人相继泛舟于湘江之上,追寻着古人的足

迹,渴望在历史中找到灵魂的共鸣。清人李家骏曾独立寒江咏叹出“一楫苍江渡,千秋胜迹留。”

梦回吹角连营

可恨东君,把春去春来无迹。便过眼、等闲输了,三分之一。昼永暖翻红杏雨,风晴扶起垂杨力。更天涯、芳草最关情,烘残日。湘浦岸,南塘驿。恨不尽,愁如织。算年年孤负,对他寒食。便恁归来能几许?风流早已非畴昔。凭画栏、一线数飞鸿,沉空碧。

——《满江红·暮春》 辛弃疾

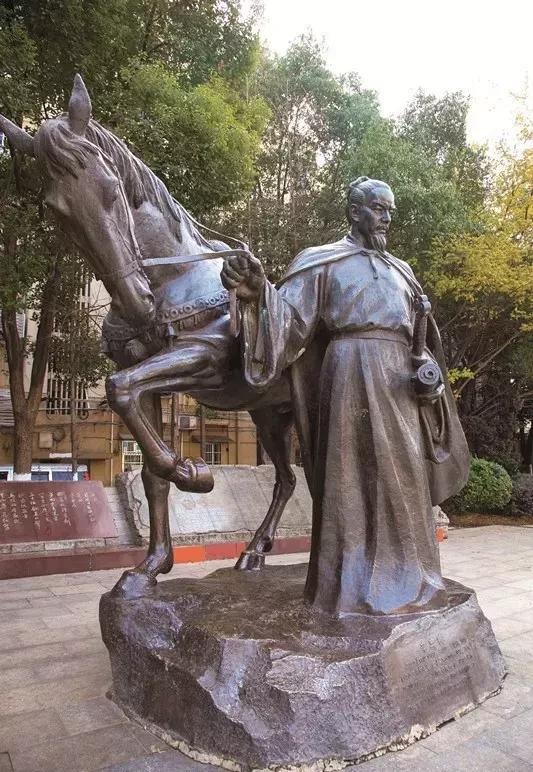

今天的营盘路上,五堆子巷口,依然矗立着一尊铜像,腰别利剑,手持马缰,这就是“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”的辛弃疾。说到辛弃疾,首先想到的是他的英雄性格,“事有可为,杀身又如何?”作为豪放派的代表,辛弃疾的一生曲折而极富传奇色彩。

公元1179年,39岁的辛弃突然接到南宋朝廷发来的一封调离信函,要他离开熟悉的湖北到陌生的潭州(今长沙)任职,远离抗金的前线,像当时的南宋朝廷一样偏安一隅?故土难收,让生性豪迈的辛弃疾有无限的愁思与痛苦。

骑着高头大马在长沙道中踽踽独行,辛弃疾看到有妇人题壁,词语间透出无限遗恨。这便触发了词人的愁思,他在《减字木兰花》中写道:“盈盈泪眼,往日青楼天样远。秋月春花,输与寻常姊妹家。山村水驿,日暮行云无气力。锦字偷裁,立尽西风雁不来。”驰骋疆场杀敌报国的那一天到底什么时候会来?收复失地的满腔热血又一次贲张沸腾。

当时的湖南地区农民起义、武装暴动时有发生,老百姓生活在水生火热之中。到了长沙的辛弃疾通过弹劾贪官、打击豪强使湖南的治安有了很大的改善。不过,一向以“将种”自命的辛弃疾,并不满足于安逸的生活,当他在民生、吏治等工作中干出了一定成绩之后,他便向朝廷提出:在湖南建立一支精锐的地方军队。辛弃疾最终顶住重重压力,依靠过人的胆识和智谋,终于建立了一支自己可以指挥的精锐部队——飞虎军。《宋史》上说,飞虎军成立以后,“雄镇一方,为江上诸军之冠。”

然而,让辛弃疾想不到的是,建军这件事情,既成为他一生中的得意之作,替他赢得了不少的掌声,同时又惹出了一连串的风波,在他的仕途中埋下了“暗礁”。

辛弃疾最终没有实现自己收复失地的愿望,又到一年暮春时节,长沙城里红杏花开,绵绵春雨好像愁思不断,词人怀抱满腔的愤懑与孤独,面对多情湘水最终咏出了《满江红》:“可恨东君,把春去春来无迹。便过眼、等闲输了,三分之一。昼永暖翻红杏雨,风晴扶起垂杨力。更天涯、芳草最关情,烘残日。湘浦岸,南塘驿。恨不尽,愁如织。算年年辜负,对他寒食。便恁归来能几许?风流早已非畴昔。凭画栏、一线数飞鸿,沉空碧。”

后来,长沙百姓为纪念辛弃疾,把营垒所在的街道命名为营盘街。只可惜这里的麻石路早已不在,两旁低矮的店铺也多成了水泥楼舍,当年之景已荡然无存。

野老林泉,故王台榭

定王台为汉景帝之子刘发所建。当时身处“南蛮之地”的刘发思母情切,但又相隔千山万水之遥,无奈之下只好派人运米去长安,再从长安运土回长沙,并选择城东的高地筑台,以便时刻登台遥望。刘发借定王台表达了自己的拳拳孝心,这在崇尚尊卑长幼的封建社会尤其为人称道和赞赏,两千多年来,它一直被墨客所颂扬,诗文歌赋,吟唱不绝。

今天,我们习惯称为“定王台”的地方是芙蓉区解放中路高架桥东侧的长沙市图书馆和它对面的书市一带,图书馆的台基尚能觅到“定王台”的一丝古迹。

定王台的命运其实和它的主人有点相像,根据史料记载,到了宋代,定王台前面的定王庙已经废圮,取而代之的是长沙学宫。朱熹登临古台时就写下了《定王台》一诗。南宋时期,寓居长沙的一些词人,在春秋佳节,都喜欢登临定王台吊古抒怀。淳熙十三年(1186),词人、音乐家姜夔流寓长沙,在长沙结识诗人、长沙别驾萧德藻,萧德藻对姜夔的才能大加赞赏,于是将自己的侄女许配给姜夔。同年趁着大好春光,两人同登定王台,姜夔作《一萼红》:

古城阴,有宫梅几许,红萼未宜簪。

池面冰胶,墙腰雪老,云意还又沉沉。

翠藤共闲穿径竹,渐笑语惊起卧沙禽。

野老林泉,故王台榭,呼唤登临。

南去北来何事?荡湘云楚水,目极伤心。

朱户黏鸡,全盘簇燕,空叹时序侵寻。

记曾共西楼雅集,想垂柳还袅万丝金。

待得归鞍到时,只怕春深。

宋代以后,定王台又经过了几次修葺,直到清末,定王台改设为湖南图书馆,1912年,毛泽东在这里度过了半年多的自学生涯。

如今的定王台,已经不见当年高台凝望的景象,取而代之的是长沙市图书馆和热闹繁华的“书市”,还有鳞次栉比的建筑,很多人听到它的名字也许只会隐约感受到一丝古意,但值得庆幸的是,现代长沙人却以另外一种方式继续守望着这块文化高地。最深刻的怀念就是把它揉进骨髓!

撰文 | 佘智洋

摄影 | 漆沫晗

编辑 | 十六

出品 | 今日旅行新媒体中心

2019-07-01